20.11.2014 “Qualität 2030 - die umfassende Strategie für das

Gesundheitswesen” - Fortsetzung 2 -

Zur Qualitätsmessung: Erkenntnisinteresse und Instrumente

Die Diagnose- und Prozeduren-bezogene Externe Qualitätssicherung nach

§137a beschränkt sich unter streng sektoralem Blickwinkel auf die stationäre

Gesundheitsversorgung und selbst dort auf wenige Bereiche der operativen

Akutmedizin: 23 von 31 Krankheitsbildern/Prozeduren

betreffen die Transplantationsmedizin, die

Herzerkrankungen und die Endoprothetik. Dieser Dominanz

von akutmedizinischen und operativen Thematiken, die zum größten Teil aus der Maximalmedizin

stammen, steht gerade ein einziges Krankheitbild aus der konservativen Medizin gegenüber

(ambulant erworbene Pneumonie). Eine Konsequenz dieses Ungleichgewichts besteht darin, dass

die konservative Medizin von einem (angenommenen) Verbesserungsimpuls durch die vergleichende

Qualitätssicherung ausgeschlossen wird.

Die Entwicklungsnotwendigkeiten des deutschen Gesundheitswesens („fünf Ziele“) werden ignoriert

(sog. „blinde Flecken“): Indikatoren zu chronischen Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen, zur

Behandlungsbedürftigkeit älterer Menschen und zur Integration bzw. Koordination der Versorgung

werden weder erhoben noch entwickelt. Das gleiche gilt für Indikatoren zur Ablösung der

Mengenorientierung der Vergütung, zur Förderung der Prävention oder zum Patienten- statt

Anbieterbezug. Zum Teil liegen Daten vor (z.B. Aufnahmegrund unerwünschtes Arzneimittelereignis),

werden aber nicht ausgewertet.

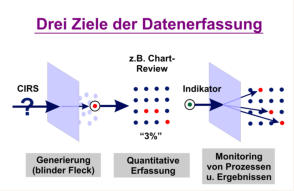

Drei unterschiedliche Zugänge zur Qualitätsmessung mit unterschiedlichem Einsatzbereich sind zu unterscheiden: Es sind

● quantitative Verfahren (z.B. Erhebung nosokomialer Infektionen),

● Monitoring-Verfahren (Indikatoren) und

● generierende Verfahren (zur Identifikation „blinder Flecken“ z.B. durch CIRS)

zu unterscheiden. Quantitative Verfahren ergeben valide Informationen z.B. über

Komplikationen oder Patientenerfahrungen, Sensitivität und Spezifität stehen in

einem ausgewogenen Verhältnis. Bei den Indikatoren (Monitoring) stehen die

Anforderungen an die Sensitivität ganz oben auf der Prioritätenliste, denn man will

in der Vorhersage unerwünschter Ereignisse immer gewarnt sein. Sowohl

quantitative Verfahren als auch Indikatoren können jedoch nur messen, was als

Parameter bekannt ist (gleiches gilt für andere klinisch-epidemiologische Verfahren

wie die Regressionsanalyse). Gerade im Rahmen der Diskussion um die

Patientensicherheit sind daher explorative bzw. generierende Verfahren in den

Vordergrund gerückt, die Informationen über Ereignisse liefern, die vorher

unbekannt waren. Neben dem CIRS (Critical Incident Reporting System) sind hier

Morbidity-Mortality-Konferenzen und z.B. die Analyse von Patientenbeschwerden

zu nennen. Gemeinsam ist diesen generierenden Verfahren, dass sie keine

nennenswerte Sensitivität aufweisen, also zum Vergleich über die Zeit oder

interinstitutionell nicht zu verwenden sind. Bemerkenswerterweise führt das Sozialgesetzbuch V alle drei existierenden

Datentypen für Qualitätssicherung und -management auf.

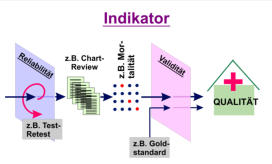

Ein Indikator sagt Qualitätsprobleme voraus: Indikatoren sind ein indirektes Maß für

Qualität, und hinsichtlich ihrer Vorhersagefunktion sollten sie möglichst sensitiv sein.

Sie werden aus mehreren Parametern anhand ihrer Sensitivität ausgewählt

(Selektion), sollten veränderbare Sachverhalte beschreiben und können (vor allem bei

falscher Anwendung) durchaus auch unerwünschte Folgen haben, z.B. teaching to the

test, also die Konzentrierung aller Anstrengung auf die Bereiche, die mittels

Indikatoren beobachtet werden, unter Vernachlässigung anderer Bereiche.

Administrative Daten sind wegen ihres Sensitivitätsproblems grundsätzlich als

Qualitätsindikatoren schlecht geeignet. Patientensicherheitsindikatoren haben

besonders hohe Anforderungen an die Sensitivität. Die Validierung von Indikatoren

kann durch empirische Untersuchungen (Vergleich mit Goldstandard) oder durch

einen EBM-gestützten Konsensprozess erfolgen.

Indikatoren weisen eine „intrinsische Ungerechtigkeit“ auf, denn sie können niemals gleichzeitig über eine 100%ige

Sensitivität und eine 100%ige Spezifität verfügen. Will man möglichst alle Qualitätsprobleme erkennen (hohe Sensitivität), wird

es immer einige als fälschlicherweise als auffällig identifizierte Einrichtungen geben. Aus dieser Tatsache folgt, dass die

Setzung von Indikatoren immer auch eine normative (politische) Aufgabe ist und sie nicht vollständig von der Mesoebene (z.B.

Selbstverwaltungsorgane) übernommen werden kann, da diese nicht in der Lage ist, gerichtsfeste Abgrenzungen zu liefern

(Beispiel Mindestmengen).

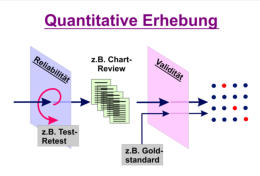

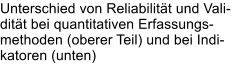

Reliabilität und Validität haben bei quantitativen Erfassungsmethoden und bei

Indikatoren eine unterschiedliche Bedeutung: bei den quantitativen Verfahren wird (z.B.

anhand eines Goldstandards) die Validität des Messinstrumentes bestimmt, beim

Indikator dagegen die Vorhersagefunktion des gemessenen Wertes für das

Qualitätssziel. Es ist also ein großer Unterschied, ob man z.B. postoperative

Komplikationen als quantitativ zu erfassenden Parameter erfasst (durchaus ein wichtiger

Wert, aber kein Indikator) oder als Indikator mit Vorhersagefunktion für die Qualität der

Versorgung (z.B. der operativen Medizin in einem Krankenhaus). Analog sind

Indikatoren (hohe Sensitivität) von klinischen diagnostischen Verfahren abzugrenzen,

bei denen vor allem falsch-positive Befunde, die fälschlicherweise zur Diagnosestellung

führen, bzw. der Positive Prädiktive Wert (PPW) entscheidend sind.

In der Qualitätssicherung nach §137 SGB V werden Qualitätsparameter als Indikatoren

bezeichnet, die lediglich der quantitativen Erfassung dienen. Die Validität von

quantitativen Methoden bezieht sich auf die Messung des unerwünschten Ereignisses,

die Validität von Indikatoren darauf, ob das gemessene Ereignis andere Ereignisse bzw.

die Qualität vorhersagt. In der Qualitätsssicherung nach §137 SGB V werden sehr oft

Qualitätsparameter erhoben, deren Indikatorenfunktion nicht belegt ist (s.u. Mortalität).

Ergebnisindikatoren sind nur auf den ersten Blick Prozessindikatoren überlegen, auf

den zweiten Blick weisen sie

● (1) wegen des Anreizes zur Risikoselektion,

● (2) wegen der daraus resultierenden Notwendigkeit der Risikoadustierung (die kaum je

komplett ist und über die Nebendiagnosen im Modell Anreize zum gaming bietet),

● (3) wegen der unausweichlichen Benachteiligung von kleinen Einrichtungen wegen

kleiner Fallgruppen (Anfälligkeit für Einzelereignisse, gößere Streuung),

● (4) wegen der großen Bedeutung externer Faktoren (Komorbidität, Qualität in

Nachbarsektoren, Verlegungspraxis) und wegen

● (5) des ex post-Charakters („das Kind ist schon im Brunnen“)

große Nachteile auf.

Prozessindikatoren sind daher vorzuziehen, denn

● (1) sie stehen im Verantwortungsbereich einer Einrichtung,

● (2) sie machen (in den meisten Fällen) keine Risikoadjustierung notwendig und

● (3) benachteiligen daher nicht kleine Einrichtungen,

● (4) außerdem entsprechen sie der Sichtweise der Patientenerfahrungen und sind

● (5) durch ihren präventiven Charakter dem Qualitäts- und Risikomanagement-Gedanken näher als Ergebnisindikatoren (sie

fördern den kontinuierlichen Verbesserungsprozess).

● (6) Die großen internationalen Projekte (Value-Based Purchasing-Programm (VBP) der Krankenhäuser in den USA und das

Quality and Outcome Framework (QOL) in Großbritannien) stellen Prozessindikatoren deswegen ganz in den Mittelpunkt.

Im Verlauf können Ergebnisindikatoren jeweils nach Klärung der methodischen Probleme schrittweise integriert werden. Es

empfiehlt sich der Start mit häufig wechselnden Indikatoren aus dem Bereich der Patientensicherheit (unerwünschte

Ereignisse, Komplikationen, nosokomiale Infektionen) und Koordination (z.B. in der Behandlung von chronischen

Erkrankungen, sektorübergreifende Koordination).

Mortalität ist ein wichtiger Parameter für die quantitative Erhebung, aber kein valider Qualitätsindikator: Unabhängig von

seinen verschiedenen Ausführungen (in house, 30-Tage, 90 Tage, 1 Jahr, standardized mortality rate (SMR) etc.) wird dieser

Parameter von zu vielen nicht kontrollierbaren Effekten beeinflusst. Seine Erfassung ist

aber zum Vergleich auf Systemebene (z.B. von Krankenhausgruppen) und als Parameter

zur begleitenden Information durchaus sinnvoll, seine Zukunft wird in der

Qualitätssicherung von integrierten Populations-bezogenen Versorgungssystemen mit

hoher Patientenzahl und in der Analyse von Strukturbedingungen liegen. Besonders bei

der Verwendung von SMRs (risikoadjustierte Mortalität) auf der institutionellen Ebene

bzw. zum interinstitutionellen Vergleich ist vor gaming-Strategien (Risikoselektion

verbunden mit Alterationen der Verlegungspraxis und Upcoding der Komorbidität) zu

warnen, wozu besonders große Anbieter in der Lage sind.

Routinedaten sind für die Qualitätssicherung nicht sensitiv genug, aber sehr interessant

für Validierungs- und explorative Zwecke: Jedes Gesundheitssystem, das DRG einführt,

diskutiert die Nutzung der Abrechnungsdaten zu Zwecken der (konsekutiv eingeführten)

Qualitätssicherung. Das Hauptproblem der Verwendung von Routinedaten besteht

einerseits in der schwachen Reliabilität, da die Dokumentation starken Anreizen

hinsichtlich der Vergütungsrelevanz ausgesetzt ist (z.B. Dekubitus: bei älteren Patienten

wegen der zahlreichen Komorbiditäten unterdokumentiert, bei jüngeren Patienten

überdokumentiert). Routinedaten sind andererseits aber auch nicht sensitiv, denn sie

erfassen z.B. Komplikationen immer nur insoweit, als dass sie vergütungsrelevant sind

(selbst wenn man sie als rein quantitative Erfassung ansieht, aber sie sind erst recht

keine sensitiven Indikatoren). Routinedaten sind aber vorhanden und sollten daher differenziert, insbesondere zur Validierung

von klinischen Daten und zur Klärung von speziellen Sachverhalten eingesetzt werden.

Indikatoren auf der Basis von Patientenerfahrungen und Patient Reported Outcome Measures sind valide und relevant

sowie international gebräuchlich. Im Value-Based Purchasing Programm (VBP) in den USA machen sie 20% der P4P-

Zahlungen pro Jahr aus, und im Quality and Outcome Framework (QOL) in Großbritannien werden sie mit einem hoch-

bewerteten Composite-Indikator geführt. Patienten haben eine überaus realistische Einschätzung der Häufigkeit von

unerwünschten Ereignissen und Schäden im Gesundheitswesen und können als Grundlage für Untersuchungen über die

Qualität der Versorgung auf Populationsebene verwendet werden. Die auf einen Auftrag des GBA zurückgehende Entwicklung

von entsprechenden Indikatoren für Deutschland durch das AQUA-Institut sollten intensiviert werden. Entsprechende

Entwicklungen durch das „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen“ sind zu begrüßen.

Die transsektorale Qualitätssicherung kann die sektorale Perspektive nicht überwinden: Keiner der 31 in der externen

Qualitätssicherung nach §137a SGB V aufgenommen Krankheitsbilder bzw. Prozeduren weist eine sektor-übergreifende

Perspektive auf, das AQUA-Institut hat aber gemäß dem gesetzlichen Auftrag eine kleine Zahl von transsektoralen Indikatoren

entwickelt. Da die Entwicklung sehr aufwändig ist, bleibt es naturgemäß bei einzelnen Diagnosen, für die eine transsektorale

Qualitätssicherung umgesetzt werden kann („transsektorale Tunnel“). Die Sektorlogik wird daher nicht aufgehoben, es ergibt

sich kein integriertes Bild für die Versorgung einer Population. Gleiches gilt für die Routinedaten-basierten Projekte des

Wido-Institutes, die für einzelne Diagnosen stationäre und ambulante Daten koppeln. Außerdem kann es hier nicht zu einem

sinnvollen Feedback kommen, denn den Krankenhäusern obliegt nicht die Verantwortung für die poststationäre ambulante

oder rehabilitative Behandlung. Die Krankenhäuser können weiterhin nicht auf die de-anonymisierten Daten zugreifen und die

Fälle nicht analysieren, so dass ein Lerneffekt nicht möglich ist.

Area-Indikatoren beschreiben die Versorgung von Populationen und müssen wegen der fortschreitenden Integration

rechtzeitig entwickelt werden: Die Alternative zur sektoralen Perspektive ist nicht die transsektorale Perspektive, sondern die

Populationsperspektive. Die Entwicklung in Deutschland kann sich auf eine relativ große Anzahl von Versorgungsformen

stützen (zuletzt ambulante spezialärztliche Versorgung), so dass die Tendenz zur Integration langsam aber stetig zunimmt. Die

Qualitätsdiskussion muss diese Entwicklungen antizipieren, damit rechtzeitig Indikatoren vorliegen, die die unerwünschten

Effekte hochgradig integrierter Konzepte beschreiben können. Es ist auch die Übernahme der Versicherungsfunktion durch die

kooperierenden Leistungserbringer mit einzubeziehen (Aufhebung des provider-payer splits in Managed Care), die zwar eine

wünschenswerte Tiefe und Breite der Integration gewährleistet, aber auch Nebeneffekte wie Vorenthaltung von Leistungen mit

sich bringen kann.

Weitere Aspekte von “Qualität 2030”:

Das Gutachten steht hier zum Download bereit (weiterhin die Presseerklärung, Beilage Tagesspiegel am Vortag, Link zur

entsprechenden MWV-Webseite).

Prof. Dr. med. Matthias Schrappe

10

Seite

10

Seite

Kommentare