26.02.2017 Stellungnahme zum Methodenpapier des IQTIG

“Methodische Grundlagen” Version V1.0s

Anfang Februar 2017 ist das erste Methodenpapier des Institutes für Qualität und

Transparenz im Gesundheitswesen als Grundlage für das Stellungnahmeverfahren

erschienen. Hier eine erste orientierende Stellungnahme (Fassung 26.2.2017):

1. Einführung

Das nun in einem ersten Entwurf vorliegende Methodenpapier des Institutes für Qualität und Transparenz im

Gesundheitswesen (IQTIG) weist einige positive Aspekte auf (z.B. Zielorientierung des Qualitätsbegriffes, Qualitätsmodell als

Voraussetzung für die Identifikation von Indikatoren), bleibt aber in seinen Grundannahmen einem traditionellen, auf die ex

post-Qualitätskontrolle von Ergebnissen ausgerichteten Verständnis von Qualität verhaftet. In den folgenden Ausführungen

darf selbstverständlich nicht vergessen werden, dass das Institut an die

Ausführungen des Gesetzgebers und die Anforderungen des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) gebunden ist. Trotzdem wäre zu fordern, dass das

Institut die notwendige Fortentwicklung des statischen, auf die Sicherung von

Qualität ausgerichteten Verständnisses zu einem international anschlussfähigen

Konzept der Qualitätsverbesserung (quality improvement) nicht nur anspricht,

sondern in den Mittelpunkt der perspektivischen Entwicklung stellt.

2. Allgemeines

Das Methodenpapier gliedert sich in drei Teile: Grundlagen (Teil A), Entwicklung

und Durchführung (Teil B) und methodische Elemente (Teil C). Das Methodenpapier

behandelt die „wissenschaftlichen Methoden, die den Entwicklungen und

Weiterentwicklungen von QS-Verfahren zugrunde liegen“ (S. 13), Andererseits wird hervorgehoben, es handele sich „weder

[um] ein Lehrbuch für Qualitätssicherung noch beinhaltet es eine Abhandlung der Geschichte der medizinischen

Qualitätssicherung“ (S. 13).

In der Auseinandersetzung mit dem Methodenpapier, das für die weitere Entwicklung der Qualitätsdiskussion im deutschen

Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen wird, kann man von zwei unterschiedlichen Positionen ausgehen:

(1) Aus der Perspektive einer normativen Position muss klar konstatiert werden, dass in dem vorliegenden Methodenpapier

zahlreiche grundlegende Definitionen verwendet werden, die nicht dem gängigen wissenschaftlichen und praktischen

Verständnis entsprechen. Grundlegende Quellen, die in Deutschland in den letzten 20 Jahren für die Qualitätsdiskussion und

vor allem auch für die Lehre, die Aus- und die Fortbildung der Gesundheitsberufe in diesem Bereich Gültigkeit hatten, werden

nicht berücksichtigt, insbesondere

- das von der Bundesärztekammer, der kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der

Medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften (AWMF) herausgegebene „Curriculum Qualitätsmanagement“

(Bundesärztekammer 2007),

- die aktuelle Ausgabe der DIN-Vorschriften (s. DIN-TERM online 2017),

- die aktuellen Begriffsbestimmungen der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der

Gesundheitsversorgung (GQMG) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und

Epidemiologie (GMDS) (das sog. „QM-Glossar“ (Sens et al. 2007), derzeit in Überarbeitung) und

- die internationale Literatur (z.B. Nomenklatur der Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ).

Die verwendeten Begriffsbestimmungen weichen in dem Methodenpapier durchaus nicht nur graduell von den in diesen (und

anderen) Quellen verwendeten Definitionen ab.

(2) Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist festzuhalten, dass das Methodenpapier nicht der aktuellen Diskussion über

den Qualitätsbegriff entspricht, wie sie z.B. im Rahmen der Versorgungsforschung (aber auch darüber hinaus) geführt wird.

Die Versorgungsforschung geht davon aus, dass Begriffe und Konzepte im Gesundheitswesen nur im Rahmen komplexer

Kontextbedingungen zu verstehen und quantitativ zu fassen sind. Gerade solche Konstrukte wie die Qualität der

Gesundheitsversorgung basieren auf Aushandlungsprozessen über „Merkmale“ und „Anforderungen“, die dem Qualitätsbegriff

zugrunde liegen und eine direkte, lineare Messung wie im biomedizinischen Kontext nur in Ausnahmefällen möglich machen.

Zusätzlich ist zu bedenken, dass jeder Ansatz einer „Qualitätsmessung“ selbst als Intervention aufzufassen ist, die die

Merkmale und Anforderungen sofort und nachhaltig verändert. Man muss sich daher über die Messmethodik (primär) und die

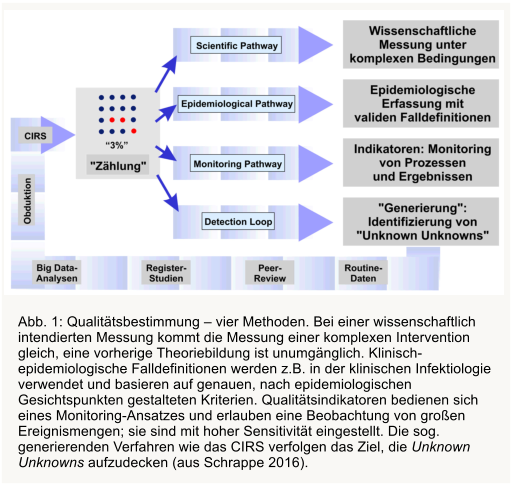

Datenquellen (sekundär) sehr genau Rechenschaft ablegen; im geplanten breiten Einsatz von Indikatoren als Instrumente

einer Qualitätsverbesserung auf Systemebene (Public Reporting oder Pay for Performance) können diese nur als Monitoring-

Instrumente konzipiert werden, die hoch-sensitiv eingestellt werden (s. Abb. 1). Messmethoden wie bei wissenschaftlichen

Studien oder begrenzten klinisch-epidemiologischen Erhebungen scheiden wegen des damit verbundenen Messaufwandes

aus (s. Abschnitt 3.3.). Monitoring-Instrumente müssen dabei durch wissenschaftliche Erkenntnisse angeleitet sein, können

aber in den meisten Fällen nicht vollständig durch wissenschaftliche Erkenntnisse begründet werden (Beispiel: Mindestmengen

als Qualitätsindikator – Problematik der Grenzwerte).

Ebenso wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen (z,B. Verkehrssicherheit: Geschwindigkeitsbegrenzung in geschlossenen

Ortschaften) müssen sie wissenschaftlich abgeleitet,

aber letztlich politisch gesetzt werden, um im Kontext

weiterer Maßnahmen übergeordneten

gesellschaftlichen Zielen gerecht zu werden. Nicht in

jedem Fall ist es möglich, z.B. die Grenzwerte (z.B. 50

oder 55 km/h) valide abzuleiten oder in jedem Einzelfall

eine konkrete Gefährdung nachzuweisen. Neben den

genannten Mindestmengen sind daher Indikatoren über

den Zugang zur Versorgung und zur regionalen

Versorgung von hoher Bedeutung, da sie unmittelbar in

den Bereich der politischen Handlungskompetenz

fallen; allerdings ist dafür ein politisches

Rahmenkonzept notwendig, wie es z.B. in den USA

durch Crossing the Quality Chasm gegeben ist (IOM

2001).

Im konkreten Zusammenhang mit der Qualitätsthematik

heißt dies: die ex post-Qualitätskontrolle mittels

Ergebnisparametern scheitert nicht nur an ihrer

mangelnden Integration in den Prozess der

Leistungserbringung, auch nicht an der (niemals

vollständigen) Risikoadjustierung, sondern an der

mangelnden biometrischen Spezifizierung (zu niedrige

Sensitivität) und letztlich an der fehlenden

übergeordneten Zielsetzung.

Dabei muss betont werden, dass das Methodenpapier des IQTIG sehr komplex und ehrgeizig ist und in Teilen (z.B. in den

Ausführungen zum „Qualitätsmodell“) innovative Gedanken verfolgt, die durchaus diskussionswürdig erscheinen. Der

Aufeinanderfolge von Qualitätsaspekten, Qualitätsmerkmalen und Qualitätsindikatoren kann man sicher einiges abgewinnen,

eventuell ergibt sich hier die Möglichkeit, der Zielorientierung des Qualitätsbegriffes und von Indikatoren auch langfristig

bessere Sichtbarkeit zu gewähren. Man muss aber intensiv über die Grundannahmen diskutieren, die dem Methodenpapier

zugrunde liegen, insbesondere zum Verständnis von Qualität, zur Qualitätsdarstellung, der Bestimmung von Qualität (als

Qualitätsmessung bezeichnet) und zum hier verwendeten Konzept der Qualitätsindikatoren sowie deren Validität.

Kontakt: matthias@schrappe.com

Impressum

21

Seite

Printversion hier zum Download

21

Seite

21

Seite

Im Weißbuch