16.05.2017 Aus aktuellem Anlass: Pay for Performance (P4P) oder die

Qualitäts-abhängige Vergütung - keine Magic Bullet, die Umsetzung

führt, es kommt auf die Details und den Kontext an

Bereits im Jahr 1997 plädierte der Sachverständigenrat (SVR

1997, Nr. 137) für “ergebnisbezogene Bonuszahlungen im

Rahmen mehrschichtiger Vergütungssysteme mit einer

Verknüpfung der Vergütung an zu entwickelnde Leitlinien”. Im

SVR-Gutachten 2007 folgte dann ein systematischer Review, der unter dem Begriff der Qualitäts-orientierten

Vergütung 28 kontrollierte Studien einschließen und eine Wirkung auf Prozess- und Ergebnisparameter

zeigen konnte (SVR 2008,Nr. 725ff, zusammenfassende Darstellung hier). Obwohl dieser Review eher die

kurzfristigen Ergebnisse abbildete und die etwas weniger deutlichen Langfristeffekte noch nicht einbeziehen

konnte, sind nachfolgende Reviews mit spezifischen Einschlusskriterien zu ganz ähnlichen Ergebnissen

gekommen: kleine Effekte, Schwerpunkt Prozessqualität, und wie zu erwarten: methodisch schwächere

Studien ergeben einen etwas größeren Effekt als methodisch stärkere Studien.

Das Thema P4P bzw. Qualitäts-abhängige/-orientierte Vergütung ist in dieser Webseite an zahlreichen Stellen genauer nachzulesen. Eine

sorgfältige Ausarbeitung zu “P4P: Aktuelle Einschätzung, konzeptioneller Rahmen und Handlungsempfehlungen” findet sich hier und ist dort

auch als pdf-Datei downzuloaden. Dieser Text wurde zuletzt 2014 aktualisiert, ist aber in seinen Ausführungen zur Organisationstheorie, zu

den ökonomischen Annahmen bzw. Rahmenbedingungen und zur politischen Verantwortung unverändert aktuell (Inhaltsverzeichnis); eine

Überarbeitung ist unterwegs (Juni/2017). Dieser Text bildete den Grundstock für das Gutachten “Qualität 2030” (Schrappe 2014) im Auftrag

von Gesundheitsstadt Berllin, erschienen 2014 in der Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft (freier Download), das sich

schwerpunktmäßig dem Thema P4P und den zugrundeliegenden Fragestellungen widmet (Kurzdarstellung). Die aktuellen gesetzlichen

Regelungen werden hier gesondert dargestellt und kommentiert. Außerdem gibt es auf der Download-Seite zahlreiche Vorträge zum Thema

(z.B. auf dem 9. Nat. Qualitätskongress 2015).

Heute, d.h. am Ende der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages, hat sich P4P - allen Bedenken zum Trotz -

international durchgesetzt und kommt in 14 OECD-Staaten zur Anwendung (Milstein und Schreyögg 2016). In Deutschland steht

die sog. “Qualitätsoffensive” der Großen Koalition im Vordergrund, die vor allem i.R. des Krankenhausstruktur-Gesetzes (KHSG

vom 22.12.2015) versucht, neben der Leistungsmenge auch Qualitätsaspekten Vergütungsrelevanz zu verschaffen (s. Abb. 1). Dies

geschieht im Krankenhausbereich in erster Linie durch die Qualitäts-abhängige Vergütung und die sog. Qualitätsverträge,

außerdem gibt es analoge Regelungen in der ambulanten und zahnärztlichen Versorgung (s. Abb. 1). Das Institut für Qualität und

Transparenz (IQTIG) hat am 20.10.2016 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag bekommen, Leistungsbereiche

zu definieren und Indikatoren zu entwickeln, die sich für

Zu- und Abschläge eignen. In zwei Schritten sollen im

Laufe des Jahres 2017 zunächst Indikatoren aus dem

Beritt der externen Qualitätssicherung nach §136 Abs. 1

SGB V bzw. der darauf basierenden QSKH-Richtlinie des

G-BA (G-BA 2016) identifiziert werden und in einem dritten

Schritt ab 2018 dann “neue” Indikatoren hinzukommen, die

vorher noch nicht im Rahmen der

Qualitätsberichterstattung (Public Reporting) in Gebrauch

waren.

Allerdings ist nicht zu übersehen, dass in Deutschland

sowohl in den Fachkreisen als auch in den Verbänden

und in der Wissenschaft eine weitverbreitete

Ablehnung von P4P besteht. Man bezieht sich immer

wieder auf das Gutachten des BQS-Institutes von 2012,

das im Auftrag des BMG und unter Leitung des damaligen

Institutsleiters und jetzigen IQTIG-Chefs Christof Veit zu

einer ablehnenden Haltung gekommen war (Veit et al.

2012), allerdings einige methodische Mängel aufweist (zu

weite Fassung des Begriffs, zu weiter Einschluss von

Evidenz, s. hier). Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass

die Zustimmung oder Ablehnung von P4P immer global erfolgt und man nicht die differenzierten Einsatz-möglichkeiten und

Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die globale Diskussion der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von P4P ist ungefähr genauso

sinnvoll wie die Diskussion der Frage, ob Chemotherapie bei Tumorerkrankungen wirkt, was eine in ihrer Undifferenziertheit völlig

sinnfreie Problemstellung darstellt. Es ist eben so: bei manchen Tumoren und klinischen Situationen ist Chemotherapie eine gute

Option (die Chancen überwiegen die Risiken), in anderen Situationen schadet sie viel mehr als sie nutzt. Genauso ist es mit einer

Systemintervention wie P4P: es gibt ungeeignete Einsatzoptionen (s.u.), es ist aber sehr sinnvoll, über einen Einsatz von P4P in

spezifischen Situationen zu Unterstützung gewünschter Systementwicklungen im Gesundheitswesen nachzudenken. Als Beispiel

sei hier die Verbesserung der Kooperation und Information bei der Betreuung von chronisch mehrfacherkrankten Patienten in einer

regional organisierten Gesundheitsversorgung genannt. Andere Gesundheitssysteme haben es sehr gut verstanden, P4P-Elemente

in eine übergeordnete Weiterentwicklungsstrategie des Gesundheitssystems zu integrieren (Ashton 2015).

In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass die vorhandene

wissenschaftliche Literatur oft sehr einseitig zitiert wird, indem

z.B. nur Systematische Reviews mit überwiegend negativem

Ergebnis Eingang finden, als Beispiel sei hier der Review von

Kondo et al. (2015) genannt. Bemerkenswerterweise stammt aus

der gleichen Gruppe ein aktuell veröffentlichter Review, der

zumindestens auf Prozessparameter einen durchaus (wiederum

nicht übermäßig großen) positiven Effekt beschreiben konnte

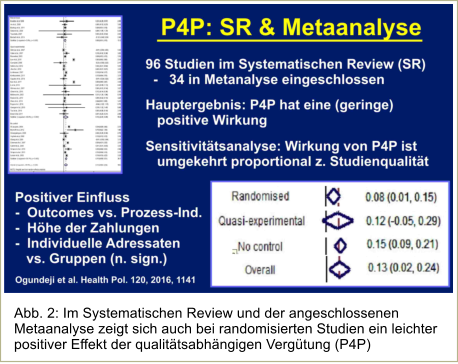

(Mendelson et al. 2017). Der Systematische Review von Ogundeji

et al. (2016) sah sich sogar in der Lage, eine Metaanalyse an 34

Studien durchzuführen: über die Gesamtheit der Studien, über die

unkontrollierten Studien UND auch über die randomisierten

höherwertigen Studien war ein statistisch relevanter positiver

Effekt nachzuweisen (Abb. 2).

So “schlecht” sieht der Sachstand also gar nicht aus. Die

vorgenannten Befunde, das muss man allerdings klar

hervorheben, zeigen aber auch ganz deutlich: P4P ist kein

Magic Bullet, die zu erwartenden Effektmaße sind eher

gering. Aus Sicht der Versorgungsforschung ist diese Diskussion des Erwartungshorizonts ein interessanter Befund, denn es

handelt sich bei P4P um eine sog. complex mutlicomponent intervention (CMCI) auf Systemebene. Diese CMCI’s stellen den

Prototyp der von der Versorgungsforschung untersuchten und in der Realität der Gesundheitsversorgung anzutreffenden

Interventionen dar (Berwick 2008, Schrappe und Pfaff 2017 S. 24f). Diese Klassifizierung hat zahlreiche Implikationen:

- die Einführung von P4P ist keine lineare Intervention wie die Gabe eines Medikamentes, sondern ist aus zahlreichen

Einzelinterventionen zusammengesetzt (z.B. Gesetzgebungsverfahren, öffentliche Diskussion, Umsetzungsregelungen, lokale

Verhandlungen (wie im Gesetz auch vorgesehen), organisatorische Umsetzung, juristische Aufarbeitung etc.),

- das Zusammenwirken der Einzelinterventionen ist komplex, d.h. in seiner Wirkung nicht vorhersehbar, wenngleich anhand

von Erfahrungswerten bestimmte Tendenzen abschätzbar erscheinen (die Komplexitätstheorie spricht von Attraktoren),

- die Intervention ist extrem Kontext-sensibel, reagiert also sehr intensiv auf Umgebungsbedingungen (z.B. das dominierende

Vergütungssystem wie - in unserem Fall - das DRG-System, dessen unerwünschte Effekt u.U. verstärkt werden),

- die Gesamtwirkung mehrerer nebeneinander bestehenden CMCI’s (also aktuell z.B. Public Reporting, Qualitäts-orientierte

Planungsansätze, Selektivverträge mit Qualitätselementen (”Qualitätsverträge” nach §110a SGB V) übersteigt regelhaft die

Summe der Einzelwirkungen.

Ähnlich wie in der Krankenhaushygiene oder im Straßenverkehr, wo

solche gebündelten Interventionen an der Tagesordnung sind, führt dies

zur paradox erscheinenden Situation, dass sich die Gesamtintervention zwar

als sehr wirkungsvoll darstellt (z.B. Abnahme der Straßenverkehrstoten in den

letzten 40 Jahren), die Einzelinterventionen aber im Rahmen dieser komplexen

Gesamtsituation keinen isoliert nachweisbaren Effekt mehr haben (sondern nur

im Kontext der Gesamtintervention wirksam sind). Dies soll nicht heißen, dass

man die Gurtpflicht aufheben sollte, aber es ist wahrscheinlich, dass man heute

in einem “kontrollierten Versuch” (den niemand durchführen wird) keine isolierte

Wirkung dieser Einzelmaßnahme mehr feststellen kann (allerdings, um das

Mode-Wort zu nutzen, wird die Resilienz (Elastizität) des Systems geschwächt

werden). Man muss sich also analog der Problematik stellen, dass P4P

durchaus wirksam sein kann, die Wirkung in einer relevanten Größenordnung

(!) aber nur im Kontext anderer, in die gleiche Richtung weisenden

Interventionen auftritt. Mit anderen Worten: P4P allein, da sind nur kleine

Effekte zu erwarten, aber im Kontext sinnvoll angeordneter anderweitiger Interventionen ist durchaus ein kräftiger Effekt denkbar,

und die Belastbarkeit des Systems wird gestärkt. Wie kommt man zu der Entscheidung, darauf zu setzen? Nun, das ist das

politische Risiko, ohne Risiko kein Fortschritt. Und wenn die unerwünschten Effekte überwiegen (die wissenschaftlichen Befunde

sprechen nicht diese Sprache), muss man es wieder abschaffen.

Unter der Perspektive der Multikomponenten-Interventionen (CMCI) sind im gegenwärtigen deutschen Gesundheitssystem

tatsächlich zahrleiche Initiativen und Tendenzen zu erkennen, die die Qualität (und Sicherheit) der Versorgung verbessern

sollen und im positiven Fall “an einem Strick ziehen”. Diese Initiativen reichen vom Qualitätsbericht über Bestrebungen zur

Stärkung der Patientenorientierung bis zum Innovationsfonds (s. Abb. 3). Ohne zu behaupten, dass sie bereits zu einer

Verbesserung geführt haben oder dass sie derzeit bereits sinnvoll angeordnet wären (dieses würde nämlich ein weiteres wichtiges

fehlendes Element voraussetzen: einen Rahmenplan, der übergeordnete Ziele definiert und aktuell nachgehalten wird (s. Quelle, s.

auch Schrappe 2014 S. 287ff)), ist nicht zu verkennen, dass der Gesetzgeber hier zumindest bereit war, eine breiter angelegte

politische Absicht zu formulieren (s. Abb. 3). Zu einem adäquaten Rahmenplan würde allerdings auch eine strukturelle

Gesamtweiterentwicklung des derzeitigen, in seiner sektoralen Blockade verharrenden Gesundheitssystems gehören, denn man

muss immer wieder wiederholen: qualitätsverbessernde Maßnahmen können nicht die Weiterentwicklung der

Grundstrukturen ersetzen, sondern können diese Entwicklungen nur fördernd begleiten.

Es geht also weniger um die Frage: bewirkt P4P wirklich eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung (oder nicht), sondern

um die Frage: unter welchen Kontextbedingungen und unter welchen Umsetzungsmodalitäten ist eine Wirkung zu

erwarten, was können die negativen (unbeabsichtigten) Effekte sein, und welche Wechselwirkungen mit anderen

Interventionen sind zu erwarten.

Die Konsequenzen für die Einführung von P4P bzw. der Qualitäts-abhängigen Vergütung sind an anderer Stelle ausführlich

dargestellt (s. These 3 in der Eröffnungs der Podiumsdiskussion zu Beginn des 10. Nationalen Qualitätskongresses 2016).

Insbesondere dürfen keine technisch-methodische Fehler bei der Einführung gemacht werden (s. These 4). Die wichtigsten sechs

Problemfelder seien daher hier nochmals genannt:

1. Valide Indikatoren statt quantitativer Erhebung: Qualitätsindikatoren sagen Defizite voraus und sind daher Problem-orientiert

einzusetzen. In Deutschland werden jedoch Ereignisse vielfach quantitativ erhoben, ohne dass der Bezug auf Qualitätsprobleme

geklärt ist (klassisches Beispiel Mortalität, ein schlechter Qualitätsindikator, der unabhängig von der jeweiligen Risikoadjustierung

maßgeblich von dritten Faktoren bestimmt wird). Diese zunächst belanglos erscheinende Unterscheidung ist für die Wirksamkeit

von Qualitätsverbesserungsmaßnahmen von nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn die quantitative Erfassung macht eine

vorherige Problemanalyse entbehrlich. Außerdem sind die statistischen Anforderungen unterschiedlich, da sich die Validität von

Indikatoren auf eine hohe Sensitivität bezieht (unter Inkaufnahme geringerer Spezifität), im Gegensatz zu quantitativen Methoden

mit gleichrangigen Anforderungen an Sensitivität und Spezifität. Ein sensitiver Indikator wird folglich immer auch einige solcher

Einrichtungen als „auffällig“ identifiziert, die gar kein Qualitätsproblem haben (sog. „intrinsische Ungerechtigkeit“). Für Ärzte sind

Indikatoren oft noch aus einem anderen Grund schwer verständlich, weil das Indikatorenkonzept ihrem Verständnis klinischer

diagnostischer Verfahren (zu denen Indikatoren nicht gehören) zuwiderläuft, bei denen die falsch-positiven Ergebnisse (Spezifität

bzw. PPW) im Vordergrund stehen.

2. Ergebnis-Indikatoren zugunsten valider Prozessindikatoren zurückstellen: Obwohl Ergebnisindikatoren durch den Anschein

gestützt und im SGB V genannt werden, sind sie von einer Reihe maßgeblicher Nachteile begleitet:

- sie betreffen bereits eingetretene Ereignisse, während Prozessindikatoren Ereignisse vorhersagen (bad apple-Problematik),

- sie müssen im Ggs. zu den meisten Prozessindikatoren risikoadjustiert werden,

- im Ggs. zu Prozessindikatoren ist die Verantwortlichkeit oft nicht klar (z.B. nach Entlassung aus der stationären Behandlung),

- kleine Einrichtungen werden aus statistischen Gründen benachteiligt (höhere Häufigkeit von „Ausreißern“, Einzelereignisse

sind nicht zu neutralisieren),

- wenig motivierend wegen der bad apple-Problematik, während Prozessindikatoren ein präventives Eingreifen möglich

machen, und vor allem

- ist ihnen ein Mengenanreiz immanent, was besonders bei P4P-Programmen eine wichtige Rolle spielt (Attraktion leichter

Fälle bei mengenmäßig "ausbaubaren" Leistungen, die Ergebnisqualität steigt, Risikoadjustierungsmodelle sind leicht zu

beeinflussen).

Bei Prozessindikatoren sind jedoch ebenfalls zwei Aspekte zu berücksichtigen:

- sie sind nicht so stark mit den Ergebnissen korreliert, wie man es gerade bei stark EBM-abgesicherten Parametern meinen

sollte. Es ist zwar durchaus ein (hoch-signifikanter) Effekt von Prozessindikatoren auf Outcomes nachweisbar, wie man z.B.

bei immerhin 3657 Krankenhäusern in den USA anhand der Daten aus dem Hospital Compare Programm nachweisen

konnten (Werner und Bradlow 2006), aber quantitativ enttäuschen die Ergebnisse dennoch. Die zu ihrer Evaluation

verwendeten Studiendesigns, die den komplexen Bedingungen, in denen solche Prozessparamater wirken, nicht gerecht

werden, stehen als Ursache in der Diskussion.

- ganz entgegen dem Augenschein sind insbesondere solche Prozessindikatoren, die nicht durch EBM bzw. Leitlinien

abgesichert sind, bei denen also der Informationsvorsprung der „Experten vor Ort“ noch besteht, besonders wirksam, während

bekannt EBM-abgesicherte Prozessindikatoren z.B. in P4P-Programmen keinen Effekt zeigen. Dieser irritierende Befund lässt

sich aus der Principal Agent Theorie erklären. Bei Indikatoren, bei denen die Informationsasymmetrie aufgehoben ist, ist eine

Einzelfallvergütung sehr viel effektiver.

Diese Gesichtspunkte sollen jedoch nicht davon ablenken, dass die international führenden, umfassenden Projekte zur

Qualitätsverbesserung fast ausnahmslos Prozessindikatoren einsetzen (auch wenn schrittweise sog. Outcome-Indikatoren, also

Prozessindikatoren mit starker Ergebnisrelevanz (z.B. Komplikationsraten) einbezogen werden). Zu beachten ist, dass der

engllisch-sprachige Begriff der Outcome-Indikatoren NICHT mit dem deutschen Begriff der Ergebnis-Indikatoren nach Donabedian

identisch ist (z.B. sind Komplikationen streng genommen Prozessparameter, werden aber z.B. in den USA als Outcome-Indikatoren

angesehen).

3. Vorsicht mit Strukturindikatoren im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung - die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass

Träger von Krankenhäusern eher in Strukturveränderungen investieren als eine Schließung in Betracht zu ziehen. Im

Zusammenhang mit P4P wirken Strukturindikatoren als Investitionsbeihilfen, so dass es mittelfristig noch schwieriger wird, das

Krankenhaus in eine integrierte Versorgungseinheit zu überführen („wir haben doch gerade eben die Intensivstation neu gebaut“).

4. Routine-Daten sind schlecht geeignet, insbesondere wegen ihres Sensitivitätsproblems, da sie in erster Linie die Vergütungs-

bezogene Dokumentation widerspiegeln. Die Sensitivitäts-Problematik wird durch die jetzt auf Routinedaten umgestellte Erhebung

des Dekubitus unterstrichen (ältere Patienten: Underreporting - keine Vergütungsrelevanz; jüngere Patienten: sehr hohe Raten -

hohe Vergütungsrelevanz). Weitergehend sind jedoch folgende Aspekte zu beachten:

- Routinedaten sind (ebenso wie das DRG-System sui generis) Prozeduren-lastig, sie fördern also die operativ-

akutmedizinische Ausrichtung des Systems,

- sie bilden trotz aller „transsektoralen“ Versuche in erster Linie die sektorale Logik der Vergütungssysteme ab und fördern

nicht die Integration,

- sie verstärken den Mengenanreiz des Systems (statt der Prävention),

- sie präjudizieren den Gebrauch von Ergebnis-Indikatoren (mit wiederum Routinedaten-gestützter Risikoadjustierung), und

- sie stärken den Anbieterbezug (da diese die Vergütung auslösen) und nicht den Patientenbezug.

Routinedaten behindern also die notwendige Neuausrichtung des System und stabilisieren die derzeitige akutmedizinisch-

prozedurale Ausrichtung. Es gibt jedoch auch Indikatoren, die sehr gut mit Routinedaten zu erheben sind (z.B. Mindestmengen –

aber auch hier: Gefahr der Mengenausweitung).

Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, dass es seit über vierzig Jahren ein prominentes Beispiel gibt, bei dem man mit klinisch-

epidemiologischen Falldefinitionen zu stabilen, international vergleichbaren Zahlen kommt: die Infektionsepidemiologie mit ihren

Falldefinitionen der Centers of Disease Control (CDC). Die Erarbeitung von klinisch-epidemiologischen Falldefinitionen für die

allgemeine Qualitätsicherung sollte mit hoher Priorität auch außerhalb der Infektionsepidemiologie vorangetrieben werden.

5. Patienten-Reported Outcome Measures müssen in den Vordergrund gerückt werden, dazu gehören alle Dinge, die der Patient

selbst und nur selbst berichten kann (z.B. postoperative Schmerztherapie). Sie betreffen vornehmlich den Bereich der

Prozessindikatoren (Koordination, Information, Kommunikation). Diese "PROMS" stellen einen wichtiger Einstieg in das Thema

unterschiedlicher Qualitätsperspektiven dar und sind international bereits im Zusammenhang mit P4P-Programmen in Gebrauch.

Entsprechende Entwicklungen durch das IQTiG nach den Bestimmungen des §137 sind daher von großer Wichtigkeit.

6. Vorsicht mit dem Begriff der Exzellenz-Indikatoren (z.B. Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-Kommission zur

Krankenhausreform („außerordentlich gute Qualität“)): Abgesehen von der sozialrechtlichen Wertung – im SGB V (z.B. §12) werden

die Beriffe „ausreichend“,, „zweckmäßig“, „wirtschaftlich“ und „notwendig“ verwendet – werden Indikatoren auch international immer

zur Vorhersage negativer Entwicklungen verwendet. Hinzu kommen statistische Feinheiten: ein Qualitätsindikator darf kein

Qualitätsproblem übersehen, er ist folglich hoch-sensitiv eingestellt, ein sog. „Exzellenz-Indikator“ müsste aber hoch-spezifisch

eingestellt werden, um denjenigen ohne „Exzellenz-Qualität“ auszuschließen. Dies würde ein Verkehrung des Indikator-Begriffs in

sein Gegenteil bedeuten.

Abschließend bleibt nur zu konstatieren, dass bislang ein Conceptual Framework (Rahmenkonzept) fehlt, das politisch die

Richtung vorgibt; Qualität kann politische Entscheidungen nicht ersetzen. Ein solches Rahmenkonzept sollte den

beteiligten Akteuren als Orientierung für ihr Handeln und ihre Koordinierungsanstrengungen dienen (analog Crossing the Quality

Chasm des IOM 2001). So hat Neuseeland P4P-Elemente in sein “Integrated Peformance and Incentive Framework” integriert, das

Interventionen auf der System-, der Organisations- und der lokalen Ebene kombiniert (die Ebenen der Patienten und der

Profesionen wären noch zu ergänzen) (Ashton 2015). Qualität kann eine politisch gewollte strukturelle Weiterentwicklung (in erster

Linie Koordination und Integration der Versorgung) also sehr intensiv unterstützen, aber Vorsicht: Qualität kann die politische

Richtungsgebung nicht ersetzen.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei P4P um den Einsatz eines hochkomplexen Instrumentes in einem hochkomplexen

System handelt (die sog. „doppelte Komplexität“ des Gesundheitssystems), darf es nicht verwundern, dass es des Rückgriffs auf

ein hinterlegtes Rahmenkonzept bedarf, denn nur so ist es z.B. möglich, Fehler bei Einführung und Konzeption sowie die

Formulierung nicht erfüllbarer Erwartungen zu vermeiden. Ein solches Rahmenkonzept muss den Kontext beschreiben, die

Auswirkungen antizipieren und den Hintergrund für Evaluationsmaßnahmen bilden; es sollte dementsprechend folgende Aspekte

umfassen:

- Organisation und Autonomie mit Schwerpunkt Expertenorganisation (professional bureaucracy) zur Beschreibung der

Umsetzungsoptionen auf der Ebene der Institutionen,

- Komplexität des Systems mit der Identifikation der wichtigsten Handlungsfelder,

- Strategien der Verhaltensänderung mit Reflexion von Professionalismus und seiner Alternativen, um glaubwürdige

Verbesserungsansätze darstellen zu können

- ökonomische Grundannahmen insbesondere zur Bedeutung von Informationsasymmetrie und zur Rolle

verhaltensökonomischer Ansatzpunkte,

- Wechselwirkung mit den dominierenden Vergütungslogiken, und

- politikwissenschaftliche Konzepte zur Umsetzung.

(Weitere Ausführung s. hier unter These 5)

Literatur

Ashton, T. (2015): Measuring Health System Performance: A New Approach to Accountability and Quality Improvement in New Zealand. Health Pol.

119, 999-1004

Berwick, D.M. (2008): The Science of Improvement. JAMA 299, 1182-84

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (2016): Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern / QSKH-RL vom 21.7.2016,

BAnz AT 25.10.2016, in Kraft seit 1.1.2017

Institute of Medicine (2001): Crossing the Quality Chasm: A New Health System for 21th Century. National Academy Press, Washington

Kondo, K. (2015), Damberg, C., Mendelson, A., Motu’apuaka, M., Freeman, M., O’Neil, M., Relevo, R., Kansagara, D.: Understanding the

intervention and implementation factors associated with benefits and harms of pay for performance programs in healthcare. VA-ESP Project #05-225

Mendelson, A. (2017), Kondo, K., Damber, C., Low, A., Motu’apuaka, B., Freeman, M., O’Neill, M., Relevo, R., Kansagara, D.: The Effects of Pay-for-

Performance Programs on Health, Health Care Use, and Processes of Care. A Systematic Review. Ann. Intern. Med. 166, 341-53

Milstein, R., Schreyögg, J. (2016): Pay for Performance in the Inpatient Sector. A Review of 34 P4P Programm in 14 OECD Countries. Health Pol.

120, 2016, 1125-40

Ogundeji, Y.K. (2016), Bland, J.M., Sheldon, T.A.: The Effectiveness of Payment for Performance in Health Care: A Meta-Analysis and Exploration of

Variation in Outcomes. Health Pol. 120, 1141-50

Sachverständigenrat (1997) für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Henke, K.-D., van Eimeren, W., Franke, A., Neubauer, G., Scriba,

P.C., Schwartz, F.W., Wille, E.: Gesundheitswesen in Deutschland. Kostenfaktor und Zukunftsbranche. Kurzfassung, Nomos 1998

Sachverständigenrat (2007) für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen für eine

zielorientierte Gesundheitspolitik. Gutachten 2007, Band I und II, Nomos, Baden-Baden 2008

Schrappe, M. (2014): Qualität 2030 – die umfassende Strategie für das Gesundheitswesen. Mit einem Geleitwort von Ulf Fink und Franz Dormann.

Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin

Schrappe, M., Pfaff, H. (2017): Einführung in die Versorgungsforschung. In: H. Pfaff, G. Glaeske, E. Neugebauer, M. Schrappe (eds.): Lehrbuch

Versorgungsforschung, 2. vollst. überarb. Auflage. Schattauer Verlag, Stuttgart 2017, 1-68

Veit, C., Hertle, D., Bungard, S., Trümner, A., Ganske, V., Meyer-Hofmann, B.: Pay-for-Performance im Gesundheitswesen: Sachstandsbericht zu

Evidenz und Realisierung sowie Darlegung der Grundlagen für eine künftige Weiterentwicklung. Ein Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums

für Gesundheit, 2012

Werner, R.M. (2006): Bradlow ET: Relationship Between Hospital Compare Performance Measures and Mortality Rates. JAMA 296, 2694-2702

22

Seite

Abb. 3: Breite des gesetzgeberischen Impulses: P4P

steht im Kontext zahlreicher Gesetzesvorschriften, die

die Thematik Qualität der Gesundheitsversorgung

adressieren

22

Seite